Blasenkrebs

Individuelle Therapiekonzepte für eine bestmögliche Lebensqualität

Die Diagnose eines Blasentumors kann für Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige sehr belastend sein und viele Fragen aufwerfen. Diese bösartige Erkrankung wird medizinisch als Blasenkrebs oder Harnblasenkarzinom bezeichnet. Sie entsteht in den Zellen der Harnblase und zählt zu den häufigeren Krebsarten des Urogenitaltrakts. Eine frühzeitige Erkennung und adäquate Behandlung sind entscheidend für den Therapieerfolg und die Heilungschancen. Dieser Text beleuchtet die verschiedenen Aspekte dieser Erkrankung, von den Ursachen über die Symptome und Diagnostik bis hin zu den verschiedenen Therapiemöglichkeiten.

Blasenkrebs wird durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Schön Kliniken umfassend diagnostiziert und behandelt.

Was ist Blasenkrebs (Harnblasenkarzinom)?

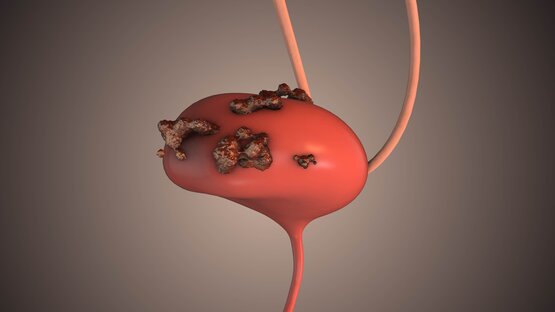

Bei Blasenkrebs handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der in der Schleimhaut der Harnblase entsteht. In den meisten Fällen (über 90 Prozent) entsteht ein sogenanntes Urothelkarzinom, das aus den Urothelzellen der innersten Schicht der Harnblase hervorgeht. Urothelzellen kleiden nicht nur die Blase aus, sondern auch die gesamten ableitenden Harnwege, einschließlich Harnleiter und Nierenbecken.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Hauptformen unterschieden:

- Nicht muskelinvasiver Blasenkrebs: Diese Tumoren sind auf die oberflächlichen Schichten der Blasenwand begrenzt und wachsen nicht in die Muskelschicht ein. Sie machen den Großteil der Diagnosen aus und haben in der Regel eine gute Prognose, neigen jedoch zu Rezidiven (Wiederauftreten).

- Muskelinvasiver Blasenkrebs: Diese Tumoren sind aggressiver und haben die Muskelschicht der Harnblasenwand durchdrungen. Sie bergen ein höheres Risiko, in andere Organe zu streuen (Metastasen zu bilden), und erfordern eine intensivere Therapie.

Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Blasentumor bösartig ist. Es existieren auch gutartige Tumoren der Blase, die jedoch deutlich seltener sind als das Harnblasenkarzinom. Der Begriff Blasenkrebs bezieht sich explizit auf die maligne Form. Die genaue Klassifikation erfolgt stets durch eine histologische Untersuchung des entfernten Gewebes.

Ursachen & Symptome

Ursachen und Risikofaktoren für BlasenkrebsDie Entstehung von Blasenkrebs ist multifaktoriell. Bestimmte Risikofaktoren können das Erkrankungsrisiko jedoch deutlich erhöhen.

- Rauchen: Der Konsum von Tabakprodukten ist der größte Risikofaktor für die Entwicklung von Blasenkrebs. Die im Tabakrauch enthaltenen chemischen Stoffe (wie aromatische Amine) werden über die Nieren ausgeschieden, reichern sich im Urin an und können die Blasenschleimhaut schädigen. Raucherinnen und Raucher haben ein zwei- bis vierfach höheres Risiko, an Blasenkrebs zu erkranken, als Nichtraucher.

- Chemische Exposition: Der Kontakt mit bestimmten chemischen Stoffen, insbesondere aromatischen Aminen, die in der Farbstoff-, Gummi-, Textil- und chemischen Industrie verwendet werden, ist ein etablierter Risikofaktor. Dies betrifft beispielsweise Berufe, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diesen Substanzen ohne ausreichende Schutzmaßnahmen ausgesetzt waren.

- Chronische Blasenentzündungen und Reizungen: Lang anhaltende Entzündungen der Harnblase, beispielsweise durch wiederkehrende Harnwegsinfektionen, Blasensteine oder Dauerkatheter, können das Risiko erhöhen. Auch die Infektion mit dem Parasiten Schistosoma haematobium (Bilharziose), der in bestimmten Regionen der Welt vorkommt, ist eine Ursache für Blasenkrebs, wenn auch in Deutschland selten.

- Vorerkrankungen und genetische Faktoren: Das Risiko, an Blasenkrebs zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Männer sind etwa drei- bis viermal häufiger betroffen als Frauen. Obwohl Blasenkrebs in den meisten Fällen nicht erblich ist, kann eine familiäre Häufung auf eine erhöhte Anfälligkeit hindeuten.

- Bestrahlung und Medikamente: Eine vorherige Strahlentherapie im Beckenbereich oder die Einnahme bestimmter Medikamente, wie beispielsweise Cyclophosphamid (ein Chemotherapeutikum), kann das Risiko erhöhen.

Eine Vorstufe von Blasenkrebs, das sogenannte Carcinoma in situ (CIS), ist eine hochgradige Veränderung der Blasenschleimhaut. Diese hat sich noch nicht invasiv ausgebreitet, birgt jedoch ein hohes Potenzial zur Entwicklung eines invasiven Karzinoms.

Die Symptome von Blasenkrebs sind oft unspezifisch und können auch bei anderen, harmloseren Erkrankungen der Harnwege auftreten. Dies macht eine frühzeitige Diagnose mitunter schwierig, weshalb bei entsprechenden Anzeichen stets eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden sollte.

Die ersten Anzeichen für Blasenkrebs sind häufig:

- Schmerzlose Hämaturie (Blut im Urin): Dies ist das Leitsymptom und das häufigste erste Anzeichen für Blasenkrebs. Das Blut kann dabei sowohl sichtbar (Makrohämaturie, der Urin ist rötlich oder bräunlich verfärbt) als auch nur unter dem Mikroskop nachweisbar sein (Mikrohämaturie). Wichtig ist, dass dieses Symptom in der Regel schmerzlos auftritt. Ein einmaliges Auftreten oder das Verschwinden des Blutes im Urin bedeutet jedoch nicht, dass keine schwerwiegende Ursache vorliegt. Eine solche Beobachtung sollte immer umgehend ärztlich abgeklärt werden.

- Reizsymptome der Blase: Dazu gehören ein häufiger Harndrang (Pollakisurie), Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen (Dysurie) sowie das Gefühl einer unvollständigen Blasenentleerung. Diese Symptome ähneln denen einer Blasenentzündung, weshalb Blasenkrebs manchmal initial fehlinterpretiert wird. Bei wiederkehrenden oder therapieresistenten Beschwerden, insbesondere ohne Anzeichen einer Infektion, sollte Blasenkrebs diagnostisch ausgeschlossen werden.

- Flankenschmerzen: In fortgeschrittenen Stadien kann ein Tumor den Abfluss des Urins aus den Nieren behindern. Dies kann zu einer Stauungsniere und zu Flankenschmerzen führen.

- Allgemeine Symptome: Bei fortgeschrittenem oder metastasiertem Blasenkrebs können unspezifische Symptome wie ungewollter Gewichtsverlust, allgemeine Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Knochenschmerzen auftreten, wenn sich der Krebs bereits in andere Organe ausgebreitet hat.

Ein Blasentumor äußert sich meist durch diese Symptome. Insbesondere schmerzloses Blut im Urin sollte niemals ignoriert werden, da es ein wichtiges Warnsignal sein kann.

Diagnostik

Die Diagnose von Blasenkrebs erfordert eine sorgfältige und mehrstufige Untersuchung, um die Art des Tumors, dessen Ausdehnung und mögliche Metastasen zu bestimmen. Die Diagnose Blasenkrebs wird durch eine Kombination verschiedener Verfahren gesichert.

- Anamnese und körperliche Untersuchung: Zunächst erfolgt ein ausführliches Gespräch über Krankengeschichte, Symptome und Risikofaktoren. Eine körperliche Untersuchung, einschließlich einer Tastuntersuchung des Bauches und des Beckenbereichs, gehört ebenfalls dazu.

- Urinuntersuchungen:

- Urinstix: Ein Schnelltest kann Blut im Urin nachweisen.

- Urinsediment und Zytologie: Der Urin wird unter dem Mikroskop auf rote Blutkörperchen und atypische Zellen untersucht, die auf einen Tumor hindeuten könnten.

- Tumormarker im Urin: Spezielle Tests können auf bestimmte Proteine oder andere Substanzen hinweisen, die von Tumorzellen freigesetzt werden.

- Zystoskopie (Blasenspiegelung): Dies ist das wichtigste -Verfahren zur Diagnostik von Blasenkrebs. Dabei wird ein dünnes und flexibles oder starres Endoskop über die Harnröhre in die Blase eingeführt. Die Ärztin oder der Arzt kann so die gesamte Blasenwand visuell beurteilen und Veränderungen, wie Tumoren oder Schleimhautrötungen, erkennen. Bei verdächtigen Befunden können während der Blasenspiegelung Gewebeproben (Biopsien) entnommen werden. In einigen Fällen wird auch eine photodynamische Diagnostik (PDD) eingesetzt. Dabei wird eine spezielle Lösung in die Blase instilliert, die das Tumorgewebe unter blauem Licht zum Leuchten bringt und so kleine oder schwer sichtbare Tumoren besser erkennbar macht.

- Transurethrale Resektion des Blasentumors (TUR-B): Dies ist ein sowohl diagnostisches als auch therapeutisches Verfahren. Während einer Zystoskopie unter Vollnarkose wird der sichtbare Tumor mithilfe einer elektrischen Schlinge durch die Harnröhre vollständig entfernt. Das entnommene Gewebe wird anschließend histologisch untersucht, um die genaue Art des Tumors, dessen Grading (Aggressivität) und das Stadium (Einwachstiefe in die Blasenwand) zu bestimmen. Die TUR-B ist entscheidend für die weitere Therapieplanung, insbesondere um zu unterscheiden, ob ein Tumor muskelinvasiv ist oder nicht.

- Bildgebende Verfahren:

- Ultraschall (Sonografie): Diese Untersuchung kann größere Tumoren in der Blase und eine Harnstauung der Nieren aufzeigen.

- Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT): Diese Verfahren werden eingesetzt, um die Ausbreitung des Tumors zu beurteilen, insbesondere ob er die Blasenmuskulatur durchdrungen hat, ob Lymphknoten befallen sind ob oder Metastasen in anderen Organen (Lunge, Leber, Knochen) vorliegen. Ein CT des Harntrakts (Urografie) kann die gesamten ableitenden Harnwege darstellen.

- Skelettszintigrafie oder PET-CT: Diese Untersuchungen können bei Verdacht auf Knochen- oder Fernmetastasen durchgeführt werden.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchungen wird der Tumor nach der TNM-Klassifikation eingeteilt. Diese gibt Auskunft über Tumorgröße, Lymphknotenbefall und Fernmetastasen.

Fachlich geprüft von:

Priv. Doz. Dr. Jens Cordes

Chefarzt